世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」全4所アクセス地図/旅行記モデルコース(富岡どんと祭り・松本城・山賊焼)

世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」の概要・地図・評価・旅行記・全構成資産の車なしアクセス行き方、観光モデルコースを紹介。4年ぶりの富岡どんと祭り、松本城、信州グルメも。各国の世界遺産リストあり。

世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」概要

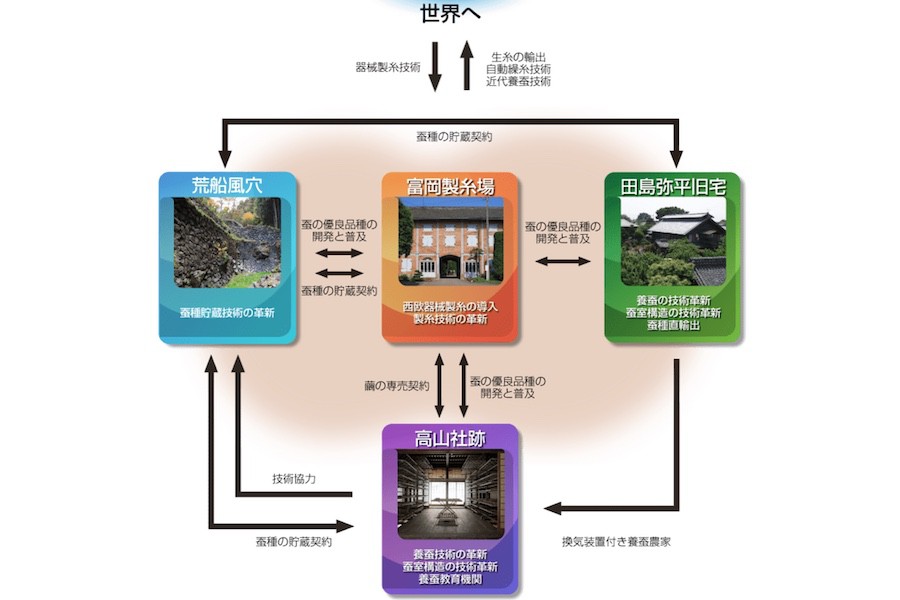

文化遺産 2014年登録 Tomioka Silk Mill and Related Sites明治時代以降の日本の生糸の大量生産に貢献した富岡製糸場などが登録。養蚕技術の改良と教育機能を果たした2ヵ所の民間施設と、風穴を利用した蚕種貯蔵施設と製糸場が連携し生糸の大量生産システムを確立。フランスの蚕糸業技術を移転し、19世紀末期に養蚕・製糸業の革新に貢献。製糸場の工場建築様式は西洋と日本の融合です。

構成資産(世界遺産登録ID数)・アクセス/行き方(一例) 難易度:B(一部 容易)

群馬県、4か所

- 富岡製糸場(とみおか せいしじょう)(JR高崎駅(東京駅から新幹線で55分/4,490円やJR在来線で約2時間/1,980円)⇒[上信電鉄 40分/810円]⇒上州富岡駅から徒歩10分。高崎駅で「富岡製糸場 見学往復 割引乗車券」購入で420円お得)

- 田島弥平旧宅(たじまやへい きゅうたく) ベストセラー『養蚕新論』の著者で蚕(かいこ)育成法「清涼育」を確立した田島弥平の子孫が暮らす私邸。現在も在宅で見学は庭と桑場1階と案内所のみ(無料)(JR高崎線 伊勢崎駅か本庄駅。または東武伊勢崎線 境町駅からタクシーで約15-20分。境町駅南口からコミュニティバス/境シャトルバスあり(約25分/本数少ない))

- 高山社跡(たかやましゃあと)「清涼育」などの発展型「清温育」の養蚕技術を確立した高山長五郎は、1884年に養蚕業の研究所・教育機関「高山社」を設立。現在も跡地は見学可能(JR高崎線 新町駅かJR八高線 群馬藤岡駅から路線バス30分かタクシーで)

- 荒船風穴(あらふね ふうけつ) 製糸業の発展で繭(まゆ)や生糸の生産量を増大させるため冷暗での蚕種貯蔵のため風穴が活用されました。荒船風穴は日本最大級の蚕種貯蔵風穴に成長し、年1回だった養蚕を複数回に(上信電鉄 下仁田駅からタクシーで約30分)

世界遺産の登録理由・登録基準

(2) 文化の価値観の交流

(4) 歴史上重要な建築物・景観

世界遺産 富岡製糸場と松本城の旅行記モデルコース・所要時間

観光松本城wiki

16世紀の安土桃山/戦国時代から江戸時代初期に建造。「現存天守12城」かつ「国宝天守五城」(他 姫路城、彦根城、犬山城、松江城)の1つ。小笠原氏が林城の支城として築いた「深志城」が始まり。その後 武田、織田を経て徳川の支配下で小笠原家に戻り「松本城」と改名。見事な天守閣、赤い橋や堀を泳ぐ白鳥とも調和。

なぜかホテルが空いてなくて、旅行割を使えて安めな選択肢から、初経験のカプセルホテルに宿泊。お風呂は大浴場、コーヒーやお茶もテーブルスペースで飲めたので まぁ満足♪

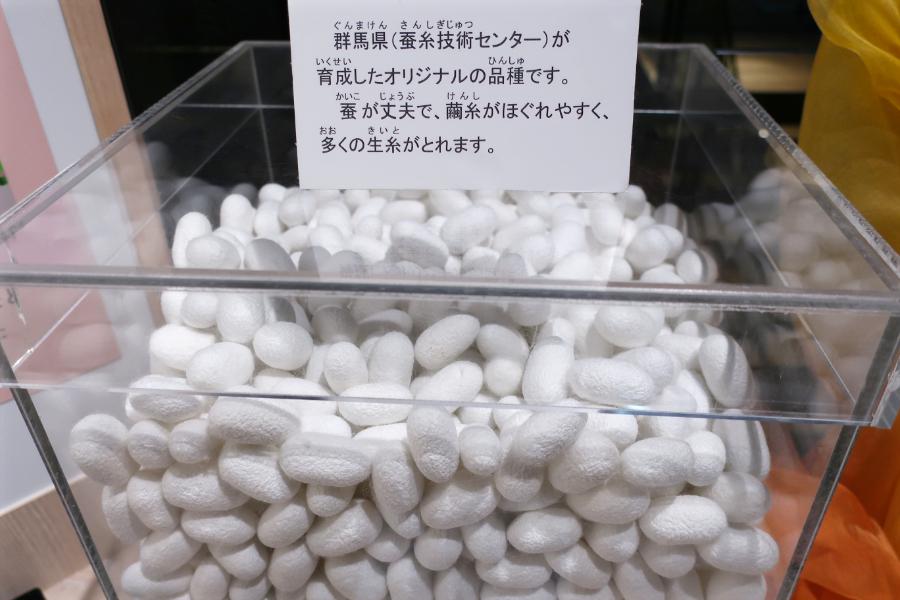

観光世界遺産センター セカイト(糸)(富岡製糸場と絹産業遺産群 群馬県立)(観光10分)

駅前。1901-1923年頃に建築され絹の保管等に使われた「富岡倉庫」を改修。うちレンガ造りの1号倉庫内が展示施設として公開されてます。

観光世界遺産富岡製糸場(とみおか せいしじょう)(観光70分)wiki

1872年に官営模範工場として操業開始した日本初の本格的な機械製糸工場。絹産業の技術革新や交流でも大きな役割を果たしました。現在はいくつかの建物内が見学可能となってます。

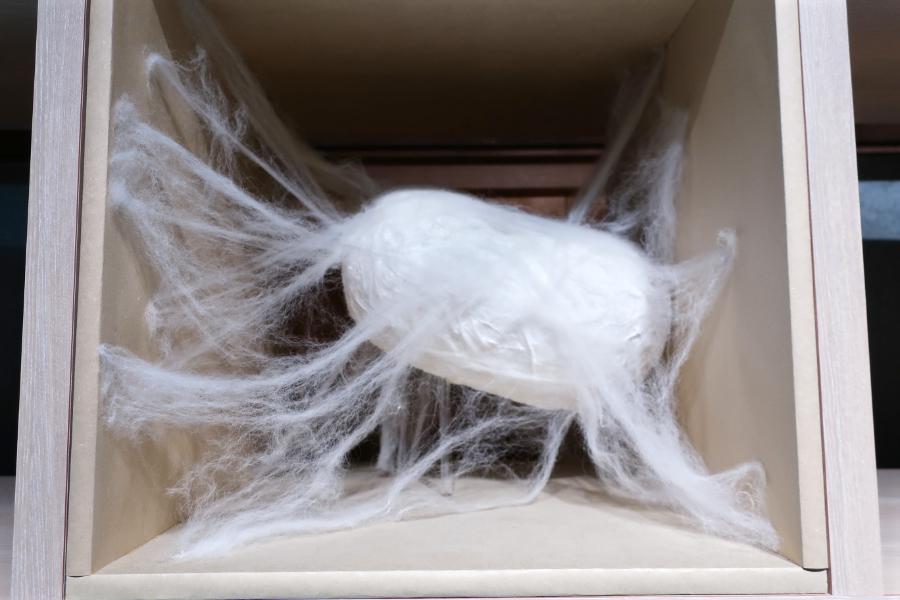

チケット売り場前のレンガ造りの建物が国宝 東置繭所(ひがしおきまゆじょ)。アーチ中央の要石の「明治五年」は創業年です。104mもの長い東置繭所の中の一部は資料館として見学可能。北側の社宅跡では、生きてる蚕(かいこ)に関する展示あり。

国宝 西置繭所(下 左写真)はイベントなどに利用。その2階から見える円形の鉄水溜(てっすいりゅう)(下 右写真)は製糸に必要な水を約400トンためておける巨大水槽です。現存する最古の鉄製の国産構造物と考えられています。奥には蒸気釜所や煙突も。

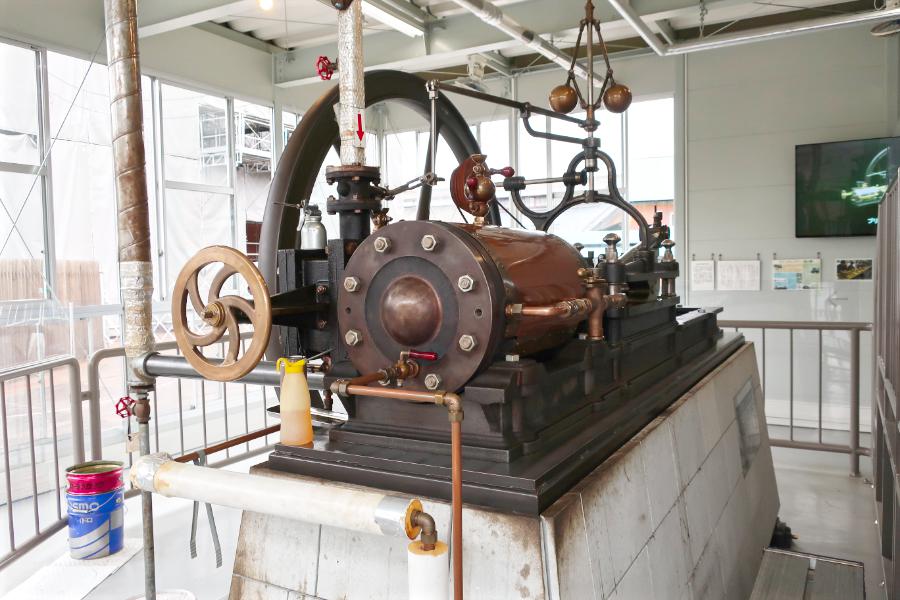

広場中央にはブリュナ・エンジン(下 大写真)の復元機が展示。土日祝には蒸気運転での動態展示も。フランス人ポール・ブリューナは横浜の生糸検査人から抜擢され、官営の器械製糸場建設のため大隈重信、伊藤博文、渋沢栄一へ紹介された人物です。

国宝 繰糸所(そうしじょ)は、フランス製の繰糸器300釜(繭から糸を作る)が導入され世界最大規模の器械製糸工場でした。女工館(下写真左下)は日本人工女に器械製糸を教えるフランス人女性教師の住居。首長館(ブリュナ館)(下写真右下)は指導者ポール・ブリュナが家族と暮らしたコロニアル様式の住居。

観光富岡どんと祭り

駅への帰り道には偶然にも、コロナ禍で4年ぶりに開催された「第29回 富岡どんとまつり」に遭遇。通常は2年に1度の開催。富岡製糸場の近くでは「山車の巡航・集結」も見学できて迫力!